ストレートネックとは(治し方、改善方法、原因、症状、スマホ、肩こり、自律神経)

こんにちは!今回は、ストレートネックについて記載していきます!!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・ストレートネックとは?

・ストレートネックのデメリット

脳血流

肩こり

自律神経

・ストレートネックの治し方

・簡単トレーニング

・まとめ

・ストレートネックとは?

▶ストレートネックとは、正常な首の骨がS字のようにカーブしているのに対し、首の骨が真っすぐ(ストレート)になってしまった状態を言います。

↑正常な頸部の湾曲

↑ストレートネック

▶ストレートネックは、スマートフォンの普及によってうつむく姿勢が増えたことにより急激に注目されるようになりました。

【引用】日本人成人病予防協会

▶程度の差はあれど、日本人の大半がすでにストレートネックになっていると言っても過言ではないと思います。

▶では、ストレートネックになると具体的に何が良くないのでしょうか?

・ストレートネックのデメリット

▶ストレートネックになると、下記のような症状が出てきます。

・肩こり、首こり

・頭痛

・頭がスッキリしない

・手のしびれ

・手の冷感

・手足のむくみ

・動悸

・全身倦怠感

などなど、挙げるとキリがないほど、たくさんの症状が出てきます!

これらの症状は、主に

・頭部の重量によるメカニカルストレス

・頸部周囲の神経圧迫

・頸部周囲の血管圧迫

↑このあたりが原因で生じます。

・頭部の重量によるメカニカルストレス

▶頭部は、身体全体の10%程度の重さがあるといわれています。

例えば、50kgの人であれば5㎏

80kの人であれば8kg

といった感じですね! けっこう重いですね。

▶これくらいの重さを細い首で支えることになるので、どうしても『首や肩まわりにストレス』がかかります。

▶特に、ストレートネックであれば、重い頭部が前にくるので、いわゆる『首こり、肩こり』が生じる部位にストレスがかかります。

↑正常な湾曲であれば、頸椎の真下に負荷がかかるので、大きな負担にはなりません。

また、ストレートネックになると

『縮む筋肉』と『伸ばされる筋肉』がでてきます。

▶筋肉は縮んでいても、伸びていても正常には力が発揮出来ません。

▶特に『伸ばされる筋肉』は血流量が低下し、老廃物も溜まりやすくなるため、より肩こり・首こりを助長してしまいます。

※ストレートネックで伸ばされる筋肉、縮む筋肉について詳しく書いた記事はこちら↓

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/21/225457

・頸部周囲の神経圧迫

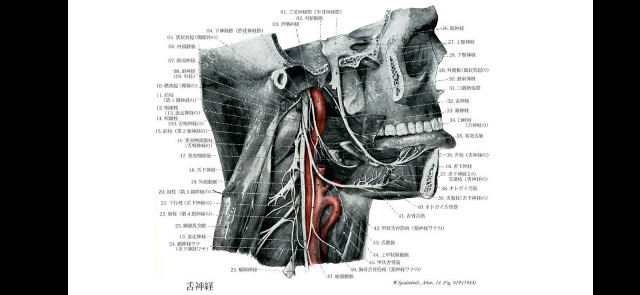

▶頸部周囲には、

・舌下神経

・迷走神経

・舌咽神経

・頸神経叢

・腕神経叢

などの神経が走行しています。

▶頸神経叢、腕神経叢は、腕の筋肉を支配する神経が集合しているため、圧迫されると腕のシビれなどが生じます。

▶また、迷走神経は、リラックスするときに働く『副交感神経』としての役割があって、内臓の感覚なども支配しています。

↑ストレートネックになると、頸部周囲の神経を圧迫する可能性が高くなるので、結果的に副交感神経が上手く働かなくなる要因にもなり得ます。

・脳血流量の低下

▶頸部周囲には、

・総頚動脈

・椎骨動脈

・鎖骨下動脈

などの血管が存在します。

・鎖骨下動脈などが圧迫されると、手の血流が不足して『手の冷感』が生じることになります。

・また、総頚動脈は顔面や頭皮に血流を流しているので、総頚動動脈が圧迫されるとハゲになりやすいです(;_;)

・椎骨動脈は、脳全体へ血液を送る動脈です。脳は、常に大量の酸素を消費している器官なので、血管が圧迫されると様々な症状が起こります。

(脳は酸素消費量全体の20~25%を消費)

▶脳の細胞が酸素不足で慢性疲労していると記憶力や集中力にも影響が出てくるので物忘れが多くなったり集中力がなくなったりします。

↑このように、首にはとても大切な神経、血管が存在しているので、ストレートネックなどでそれらが軽く圧迫されるだけで、様々な不調が生じます。

▶ストレートネックに対して、

『何となく姿勢が悪いだけ』

と捉えるよりも、

『いろんな不調が生じるから危険』

と、危機感を持った方が良いかもしれません。

・ストレートネックの治し方

▶ストレートネックの治療には、

・ストレッチ

・頸部の体操

・姿勢矯正

・物理療法

・内服薬(痛み止めなど)

などがあります。

・物理療法とは、いわゆる超音波療法や電気刺激といった『機械を使用した治療』です。

▶頸部周囲の筋肉に対して使用することで、筋肉の緊張を軽減させることが目的になります。

▶筋肉の緊張を和らげることで、結果的に神経や血管が圧迫されるとということも解決される場合があります。

次の項目では、ストレートネックを解消するための『ストレッチ』『首の体操』『姿勢改善』について記載していきます。

・簡単トレーニング

▶ここで、ストレートネックのメカニズムについておさらいきていきます。

①長時間のスマホ、パソコンなどによる不良姿勢

↓

②頭部が前方にくることで各筋肉へのストレス増加

↓

③長期間の筋のストレスにより、筋硬結(筋が固くなる)や過緊張が生じる

↓

④筋肉が神経、血管を圧迫し、各症状が出てくる。

▶こんな感じになります。

いわゆる物理療法は、③に対するアプローチになります。

①不良姿勢 ②頭部が前に出る

↑この2点については、

・ストレッチ

・頸部の体操

・姿勢改善:普段の姿勢を改善すること

これらで改善していく必要があります。

・ストレッチ

▶まずは、ストレートネックにより『縮んでいる筋肉』をストレッチしていきます。

①両手で後頭部を持ちます。

②息を吐きながら、ゆっくり頭を曲げていきます。

③20秒程度キープします。

※顎を引いた状態で行います。

★伸ばされる筋肉

・後頭直筋(大、小)

・頭斜筋(上、下)

・頭半棘筋

④そのまま、頭を下げた状態で首を左右に曲げます。

⑤左右ともに20秒程度キープします。

★伸ばされる筋肉

・僧帽筋上部線維(頭部付近)

※首の筋肉はデリケートなので、ストレッチは軽めに行います。

【顎引き運動】

▶縮んでいる筋肉をストレッチしたら、今度は『伸びている筋肉をトレーニング』します。

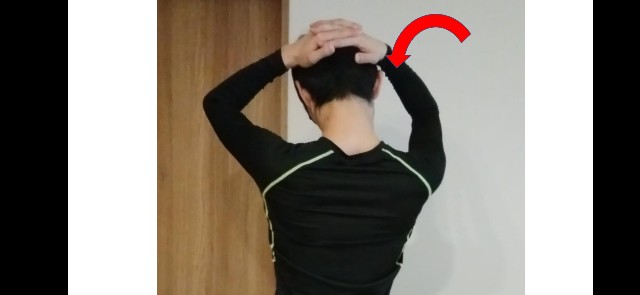

①両手を後頭部に置きます。

②両手を押しながら、顎を引きます。

③ゆっくり10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【首の側屈運動】

①顎を引いた状態をそのまま保ちます。

②ゆっくり横に首を傾けます

③左右10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・胸鎖乳突筋

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【首の回旋運動】

①顎を引いた状態をそのまま保ちます。

②ゆっくり首を回します

③左右10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・胸鎖乳突筋

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【肩すくめ運動】

①顎を引いた状態でそのまま保ちます。

②両手を背中で組みます。

③顎を引きながら、肩をすくめます。

④10回×3セット行います。

★トレーニングされる筋肉

・僧帽筋上部線維

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

・姿勢改善

▶最後は、スマホやパソコンを利用するときの姿勢について、お伝えしていきます!!

スマホを使用していて、良くある姿勢はこんな感じですね↓

これだと、どうしても頸部に負担がかかってしまうのでNGです。

首に負担がかからないようにするには、

①背筋を伸ばす。

②スマートフォンを出来るだけ上に挙げる

↑これらが大切になってきます。

ただ、この姿勢を常に維持するのは正直かなりキツイですよね。

そのため、ある程度『姿勢が良くなりやすい環境』を整える必要があります。

まずは、椅子と机の位置関係です。

例えば、机が低かったりすると、どれだけ姿勢を良くしようとしても、環境のせいで不可能になります。

良い位置関係はこんな感じです↓

・股関節が80度程度になるように椅子の高さを設定

・机は、目線が画面をみたときに出来るだけ前方を向いている高さに設定

※股関節は90度以上曲げてしまうと、身体の構造上どうしても背筋が曲がってしまいます。

そのため、80°くらいが理想的です。

椅子は高さ調節があるものが多いですが、机についてはなかなか少ないですよね。

高さ調節が出来る机は以下の商品を参照下さい↓

|

↑安いけど、ちょっとだけ高さ調節が難しそうな感じ。 |

|

↑ワンタッチで簡単に高さ調節できます! |

|

↑電動で高さを変えられる優れもの |

※上述したのは一般的な方法ですが、もともとの姿勢が悪いとなかなかすぐには意識的に改善出来ません。

普段の座っている姿勢や、立っている姿勢を治したい方は下記の記事も参照下さい↓

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/10/05/222211

・まとめ

以上、今回はストレートネックについて記載しました!!

ストレートネックが治ると、様々な症状が良くなるので、ぜひ試してみてください!

今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました!😁

翼状肩甲とは?(改善、治し方、検査方法)

こんにちは!今回は、『翼状肩甲』について記載していきます!!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・翼状肩甲とは?

・翼状肩甲のデメリット

・僧帽筋の解剖

・前鋸筋の解剖

・翼状肩甲のテスト

・前鋸筋のトレーニング方法

・まとめ

・翼状肩甲とは?

【引用】日本整形外科学会

▶腕を挙上する時に肩甲骨の内側縁が浮き上がって、天使の羽根や折り畳んだ鳥の羽根のように見える状態のことをいいます。

▶翼状肩甲は肩甲骨を固定する役割を持つ『前鋸筋』『僧帽筋』が働いていないと生じます。

【前鋸筋 長胸神経】

【僧帽筋 副神経】

▶前鋸筋は長胸神経、僧帽筋は副神経により支配されており、それらの神経が何らかの原因で損傷すると、翼状肩甲になります。

▶また、病的なものでなくても、上記の筋力が低下していることで、翼状肩甲気味になっている方はたくさんいます。

↓次は、翼状肩甲になっていることでのデメリットについてお伝えします。

・翼状肩甲のデメリット

▶翼状肩甲になると以下のデメリットがあります。

・上肢の挙上制限(腕が挙げにくくなる)

→腕の挙上は肩甲骨の動きが大きく関わるので、翼状肩甲になると腕が挙げにくくなります。

・肩関節に過度な負荷がかかる

→上肢を固定させる肩甲骨が緩くなるので、翼状肩甲の状態で過度なウェイトトレーニングなどをすると、肩の外傷を生じるリスクが高まります。

↑このような状態になると、ひどい場合は日常生活に支障が出てきますね!

上述したデメリットは、いわゆる『病的な翼状肩甲』の状態になると顕著に出現しますが、軽いレベルの『隠れ翼状肩甲』の方はたくさんいます。

『隠れ翼状肩甲』になると、

・体幹と上肢が上手く連動しなくなり、スポーツ パフォーマンスが低下する。

・スポーツ中に肩や腕の怪我をしやすい(土台である肩甲骨が固定されていないため)

・肩を上げていると、すぐに疲れてしまう。

・肩や首まわりが疲れやすい

などの症状が出やすくなります!

▶このようなデメリットがあるので、いわゆる『健常人』でも要注意です!

・僧帽筋の解剖

▶︎僧帽筋は、首から背中の半分以上を覆っているので、とても触りやすい筋肉です。

専門的な位置関係はこちら↓

起始

・上部繊維▶︎上頂線、外後頭隆起

▶︎頂靭帯を介する全ての頸椎棘突起

・中部繊維▶︎第1〜4胸椎棘突起

・下部繊維▶︎第5ー12胸椎棘突起

停止

・鎖骨外側1/3(上部繊維)

・肩峰(中部繊維)

・肩甲棘(下部繊維)

・前鋸筋の解剖

▶前鋸筋とは、肩甲骨と肋骨の間にある筋肉です。

▶のこぎりのようにギザギザしているのが特徴ですね!!

★位置関係的にも、肩甲骨よりも少し下の部分に筋腹が盛り上がっているのがポイントです!

【起始停止】

起始 第1-8肋骨(外側面)、第1-2肋骨間に張る腱弓

停止 肩甲骨(上角、内側縁、下角)

・翼状肩甲のテスト

▶次は、実際に翼状肩甲になっているのか確認するテストを紹介します!

↓まずは、下の文献を参照下さい!

【文献①】

▶長胸神経麻痺(前鋸筋)では、前方挙上時に肩甲骨の下角が浮き上がる。

▶副神経麻痺(僧帽筋)では、側方挙上時に肩甲骨の内側縁が浮き上がる。

↑このように、それぞれの筋肉によって肩甲骨の状態が変わります!!

▶写真のようにキレイに肩甲骨が浮き出る方は少ないと思いますが、鏡などで確認しながら、実際にチェックしてみて下さい!

【チェック方法】

●腕を前に上げる

↑このときに、肩甲骨の下の部分(下角)が浮いて来ないかチェックします!

下角が浮いてきたら、『前鋸筋』が弱くなっている可能が高いです!

●腕を横に上げる

↑このときは、肩甲骨の内側が浮いて来ないかチェックします!

内側縁が浮いてきたら、『僧帽筋中部・下部』が弱くなっている可能が高いです!

▶このように、動かし方によって筋肉の活動が変わります。

※肩の挙上時の肩甲骨まわりの筋肉の筋電図についての記事はこちらを参照下さい↓

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/02/214738

・僧帽筋のトレーニング方法

では、具体的なトレーニング方法をお伝えします!

僧帽筋は、特に下部繊維が弱くなっている方が多いので下部繊維のトレーニング方法を記載します!

☆まずは僧帽筋下部繊維の位置をチェック!

↑肩甲骨の下の部分を触ると表面に僧帽筋下部繊維があります。

①うつ伏せでYポーズ

僧帽筋は背中に付いている筋肉なので、うつ伏せになるとトレーニングしやすいです。

↑写真のようにうつ伏せで両手を斜め上に挙げます。

両手を天井に向かって挙上します。

【10秒×10セット程度】

②タオルトレーニング

①と同じくうつ伏せになった状態で、両手でタオルをもちます。

▶その状態で、ゆっくり肘を屈伸させます。

※肩甲骨の下の部分に力が入っているのか、意識しながら行ってみて下さい!!

・前鋸筋のトレーニング方法

▶次は、前鋸筋のトレーニング方法です!

▶前鋸筋の代表的なトレーニングはいくつかありますが、少し負荷が強めのものが多いです。

▶負荷が強いと、慣れていない人は他の筋肉を使用してしまい、むしろ前鋸筋が鍛えられないパターンに陥ることがあります(・・;)

▶そのため!今回は前鋸筋をゆっくり意識しながら行う方法をお伝えします!

★まずは前鋸筋の位置をチェック!!

↑前鋸筋は丁度わきの下にあるので、そこに反対の手をおきます。この状態から、↓下記の運動を行って下さい!!

①肩甲骨を前斜め下に下げる運動

↑前鋸筋は肩甲骨より少し下の部分に筋肉の盛り上がりがあります。

そのため、肩甲骨を前斜め下に動かすとちょうどゼイ肉が出来やすい部分の筋肉が働きます。

↑この部分の脂肪を燃焼させるイメージで、

【ゆっくり20回✕3セット】行いましょう!

②脇締め合掌ポーズ

↑上図のように、前で両方の肘~手をくっつけます。

▶両方から内側に押すイメージで、

【10秒キープ×10回 2~3セット】行います。

※出来るだけ肩は下げた状態で行います。

※内側へ押す力を強くするというよりかは、脇下に力が入っているか確認しながら行うことが大切です!!

・まとめ

▶以上!今回は翼状肩甲について、トレーニング方法も併せて記載しました!

▶僧帽筋や前鋸筋については別記事でも記載しているので、またお時間のある時にチェックして下さい↓

【僧帽筋 文献まとめ】

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/06/182228

【前鋸筋 文献まとめ】

https://blog.hatena.ne.jp/tajax/tajax.hatenablog.com/edit?entry=26006613799844586

今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました!☺

【文献①】

北村ら.当科における翼状肩甲症例の検討.整 形 外 科 と 災 害 外 科

47:(4)1147-1149, 1998.

自律神経を整えるストレッチ(寝る前、チェック、治し方、自律神経失調症、うつ、首こり解消)

こんにちは!今回は、『自律神経を整える!!首の簡単トレーニング』についてお伝えします!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・首こりと自律神経について

・首の筋肉の解剖

・頸部の簡単トレーニング方法

・まとめ

・首こりと自律神経について

▶首こりは、多くの人が抱える悩みですね!

▶特にスマートフォンが普及した現在では、首を曲げながら過ごすことが多くなり、日常生活の中で首にかなりストレスがかかるようになりました!

▶そのような『首こり』と『自律神経』にはどのような関わりがあるのでしょうか?

以下の文献をご覧下さい↓

【国際医学ジャーナルより】

2006年5月から2017年5月の間に全身の無期限の症状を報告することによって外来治療に抵抗した合計194人のWADの入院患者がこの観察研究に登録されました。すべての患者は、入院中に低周波電気刺激療法と頸部筋肉への遠赤外線照射による毎日の理学療法を受けました。入院時と退院時の22の代表的な全身症状に関する医療面接シートの自己評価記録を比較しました。

入院中の理学療法により症状の数は著しく減少しました。 ほとんど全ての症状は、入院時と比較して退院時に80%以上の回復率を示しました。22の代表的な不確定症状のうち少なくとも4つを報告した患者の割合は、入院時に99.0%でしたが、退院時には7.7%に減少しました。患者の16%は、症状が残ることなく完全に回復しました。症状の平均数は、入院時の13.1から退院時の2.0に大幅に減少しました。特に、首や肩以外の症状は、首や肩の症状よりも大幅に回復しました。

【引用】

matui.Effect of intensive inpatient physical therapy on whole-body indefinite symptoms in patients with whiplash-associated disorders.

↑このように、首こり自体を解消することで、いわゆる自律神経症状である動悸、めまい、倦怠感などが改善されたとのことでした!

▶この文献の記載にありましたが、実際のところ『首こり』と『自律神経』との関わりについては、確固たるメカニズムは解明されていないとのことです。

▶しかし、事実として『首こり』を解消することで『自律神経障害が改善されている』ということは、とても重要かなーと思います。

・首の筋肉の解剖

▶では、簡単に首の筋肉がどのように付いているのかみていきます!

頸部の筋肉は、

【表面にある筋肉】

・僧帽筋

・胸鎖乳突筋

・頭板状筋

・頭半棘筋

【深部にある筋肉】

・後頭直筋(大、小)

・頭斜筋(上、下)

・頚半棘筋

・頸板状筋

・頭最長筋

などがあります。

現代人はスマートフォンなどを多用するため、どうしても姿勢が曲がりやすくなっています。

特に最近よく言われている『ストレートネック』は、

『頭部は上を向く』

『頸部は下に曲がる』

↑こんな状態になります。

そのような状態になると、その姿勢でいることで『伸ばしされる筋肉』と『縮む筋肉』がでてきます。

『伸ばされる筋肉』は

・胸鎖乳突筋

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

『縮む筋肉』は

・後頭直筋(大、小)

・頭斜筋(上、下)

・頭半棘筋

※僧帽筋上部線維については頭部に近い筋肉は縮んで、肩付近の筋肉は伸ばされた状態になります。

↑こんな感じになります。

▶筋肉は過度に伸びていても、縮んでいても力を発揮しにくくなります。

▶力が使いにくくなると、その筋肉の血流が滞り、いわゆる『肩こり』『首こり』の状態になります。

・首の筋肉のリラクゼーション方法

▶首の筋肉の血流を良くするには、

『伸びている筋肉』はトレーニング

『縮んでいる筋肉』はストレッチ

これらが一般的に効果があると言われています。

【頭部ストレッチ】

▶まずは、『縮んでいる筋肉』をストレッチしていきます。

①両手で後頭部を持ちます。

②息を吐きながら、ゆっくり頭を曲げていきます。

③20秒程度キープします。

※顎を引いた状態で行います。

★伸ばされる筋肉

・後頭直筋(大、小)

・頭斜筋(上、下)

・頭半棘筋

④そのまま、頭を下げた状態で首を左右に曲げます。

⑤左右ともに20秒程度キープします。

★伸ばされる筋肉

・僧帽筋上部線維(頭部付近)

※首の筋肉はデリケートなので、ストレッチは軽めに行います。

【顎引き運動】

▶縮んでいる筋肉をストレッチしたら、今度は『伸びている筋肉をトレーニング』します。

①両手を後頭部に置きます。

②両手を押しながら、顎を引きます。

③ゆっくり10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【首の側屈運動】

①顎を引いた状態をそのまま保ちます。

②ゆっくり横に首を傾けます

③左右10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・胸鎖乳突筋

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【首の回旋運動】

①顎を引いた状態をそのまま保ちます。

②ゆっくり首を回します

③左右10回×3セット

★トレーニングされる筋肉

・胸鎖乳突筋

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

【肩すくめ運動】

①顎を引いた状態でそのまま保ちます。

②両手を背中で組みます。

③顎を引きながら、肩をすくめます。

④10回×3セット行います。

★トレーニングされる筋肉

・僧帽筋上部線維

・板状筋

・頭最長筋

・頸半棘筋

・まとめ

▶今回は、自律神経症状の改善も期待出来る『首、肩まわりのトレーニング』をご紹介しました!!

▶とても簡単なので、また氣になる方は、試してみて下さい!!

今回はこれで終わります。

最後までお読み頂きありがとうございました☺

前鋸筋 テニス(打ち方、種類、コツ、フォア、基本、バック、サーブ、スマッシュ、ストローク)

こんにちは!今回は、前鋸筋とテニスとの関連について記載していきます!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・前鋸筋ってどこ?

・前鋸筋の役割

・テニスで前鋸筋を使用する場面

・まとめ

・前鋸筋ってどこ?

▶まずは!前鋸筋の場所を確認します!!

▶前鋸筋とは、肩甲骨と肋骨の間にある筋肉です。

▶のこぎりのようにギザギザしているのが特徴ですね!!

★位置関係的にも、肩甲骨よりも少し下の部分に筋腹が盛り上がっているのがポイントです!

専門的にいうと、

起始 第1-8肋骨(外側面)、第1-2肋骨間に張る腱弓

停止 肩甲骨(上角、内側縁、下角)

↑こんな感じです。

・前鋸筋の役割

▶前鋸筋は、大きく分けると以下の役割があります。

①腕を上げる

②肩甲骨を固定させる

③呼吸の補助

↑こんな感じです。

主にテニスで必要になる部分でいえば、

①腕を上げる

②肩甲骨を固定させる

この2点になります。

では次は、実際のテニスの場面で具体的にどんなときに使用するのかみていきます!!

・テニスで前鋸筋を使用する場面

・ボレー

・サーブ、スマッシュ

↑挙げてみると、基本的な動作ではいずれも使用する感じですね!

次に各動作の詳細についてお伝えしていきます。

・ボレー

▶ボレーのポイントとしては、

①ラケットを身体から30センチほど離して構える

②腕は出来るだけ固定して、脚と体幹の力で打つ

↑この2点が大切になります。

▶身体からラケットを離して構えることで、相手のボールの勢いに負けずに、力強いボレーを返すことが出来ます。

▶身体からラケットを離すことで、『肩甲骨を固定させる』前鋸筋が活動しやすくなります。

▶前鋸筋は肩甲骨を前に引く力があるので、しっかり活動しているとボールを前に押す力が働きます。

また、②の腕の固定ですが、これが損なわれているといわゆる『手打ち』になります。

▶さらに、腕の力のみでラケットを振ってしまうと、ラケットの向きがバラバラになってしまうので、結果的に思うような場所にボールがいきません。

▶そのため、腕は出来るだけ固定する必要があるのですが、そのときに役に立つのが『前鋸筋』です!

▶前鋸筋は、位置関係的に体幹と肩甲骨の間にあります。

▶そのため、前鋸筋がしっかり働いていると、腕が固定出来ます。

▶腕が固定された状態で、『脚のステップと体幹の回旋』を利用してボールを打つと、力強い・安定したボールになります。

・ストローク

▶ストロークのポイントとしては、

①手首や腕の力だけで打たずに、下肢と体幹の力で打つ。

②出来るだけ同じ打点で打てるよう脚をステップさせる

↑このあたりが挙げられます。

②については、基本的に下肢の能力が要求されるので、ここでは省略していきます!

①については、ボレーの時と同様に、下肢と体幹の力を利用するということが求められます。

ボレーとの違いは、『上肢は固定させない』ということです。

体幹の回旋を利用してそのままスイングさせていくので、必ず腕の動きも必要になります。

そのときに、上手く体幹の回旋を腕に波及させるためには『前鋸筋』が大切になります。

『腕で振る』というイメージよりかは、『肩甲骨を支点にし、自然と腕が振れる』というイメージをすると、前鋸筋が上手く使えます!!

・サーブ、スマッシュ

▶サーブ、スマッシュは、以下の流れで動作を行います。

①(トスを上げる) ※サーブのみ

②テイクバックする

③右利きの場合、左足に体重をかけて沈みこむ

④振り抜く

↑こんな感じです。

▶前鋸筋は主に、④の振り抜く動作で使用します。

③までで脚に力を入れて、それを体幹~腕に波及させる必要があります。

▶他の動作と同じく、体幹~腕に力を移行するときの架け橋になるのが『前鋸筋』です。

▶これが損なわれていると、サーブ、スマッシュがどうしても手打ちになってしまいますので、コントロールも悪くなってしまいます。

・まとめ

今回は、テニスをする上で前鋸筋がどのように働くのか記載していきました!

具体的なトレーニング方法については動作別でまとめていますので、そちらをご覧下さい!

・ボレー

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224132

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224118

・サーブ、スマッシュ

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224110

今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました☺

前鋸筋 テニス ボレー(打ち方、初心者、女子、作用、起始停止、トレーニング、筋肉、筋肉痛、上肢繊維、肩甲骨、高齢者、リハビリ、肩関節)

こんにちは!今回は、前記事の続きで、テニス動作と前鋸筋との関係について記載していきます。

★前の記事を読んでいない方は先にこちらをご覧下さい↓☺

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224150

今回は、前鋸筋を意識したボレー動作の練習方法をお伝えしていきます!!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・前鋸筋ってどこ?

・前鋸筋のトレーニング方法(ボレー)

・まとめ

・前鋸筋ってどこ?

▶まずは!前鋸筋の場所を確認します!!

▶前鋸筋とは、肩甲骨と肋骨の間にある筋肉です。

▶のこぎりのようにギザギザしているのが特徴ですね!!

★位置関係的にも、肩甲骨よりも少し下の部分に筋腹が盛り上がっているのがポイントです!

専門的にいうと、

起始 第1-8肋骨(外側面)、第1-2肋骨間に張る腱弓

停止 肩甲骨(上角、内側縁、下角)

↑こんな感じです。

・前鋸筋のトレーニング方法(ボレー動作)

①(各動作共通)肩甲骨を下げる運動

▶まずは、前鋸筋に力が入っているイメージを持つために、簡単な運動から行っていきます。

↑このように、肩甲骨を前下方に下げるように力を入れます。

【20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

↑前鋸筋は肩甲骨のやや下で筋肉が触れるので、運動したときにそこが硬くなっているのか確認しながら行います。

②(各動作共通)肩甲骨を前に出す運動

▶①で力が入っているか意識が出来れば、次は肩甲骨を下げずに、前に押します。

▶このときも①と同様に、しっかり前鋸筋に力が入っているか確認しながら行います。

【20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

・ボレー(フォアハンド)

▶前鋸筋の力の入れ方が分かった後は、各動作に移行していきます!

▶ラケットを持って、まずはフォアハンドの構えをとります。

▶構えた位置で、②と同じように肩甲骨を前方に押します。↓

▶ボレーでは上肢は固定するイメージなので、前鋸筋がしっかり働いているとより固定力が増します。

▶前鋸筋に力が入っているのが分かれば、次はいろんなところからボールがくるイメージでラケットの位置を変えていきます。

↑このように、どこからボールがきても前鋸筋で固定出来るように常に前鋸筋に力が入っているか確認しながら行います!

・ボレー(バックハンド)

▶バックハンドでは、

・テイクバック時

・斜め下に打つ時

↑主にこの2つのタイミングで使用します。

▶フォアハンドと違い、バックボレーをするときは肩甲骨が内側に動くため、前鋸筋の作用としては逆になります。

▶そのため、打つ前のテイクバック時に前鋸筋に力を入れて、打つ前に肩甲骨を固定させるようにしましょう。

↑テイクバック時

↑これもフォアハンドと同様に、ラケットの位置を変えながら行います。

▶またハイボレーの際は前鋸筋の下部繊維が打つときも筋発揮されるので、それについても筋が働くように練習します。

・まとめ

▶以上、今回は前鋸筋を利用したボレーの練習方法についてお伝えしました!

▶ストロークやサーブ、スマッシュ時の練習についても別記事で記載していますので、お時間があればご覧下さい!

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224118

・サーブ

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224110

▶今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました!☺

前鋸筋 テニス ストローク(打ち方、初心者、女子、作用、起始停止、トレーニング、筋肉、筋肉痛、上肢繊維、肩甲骨、高齢者、リハビリ、肩関節)

こんにちは!今回は、前記事の続きで、テニス動作と前鋸筋との関係について記載していきます。

★前の記事を読んでいない方は先にこちらをご覧下さい↓☺

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224150

今回は、前鋸筋を意識したストローク動作の練習方法をお伝えしていきます!!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・前鋸筋ってどこ?

・前鋸筋のトレーニング方法

・まとめ

・前鋸筋ってどこ?

▶まずは!前鋸筋の場所を確認します!!

▶前鋸筋とは、肩甲骨と肋骨の間にある筋肉です。

▶のこぎりのようにギザギザしているのが特徴ですね!!

★位置関係的にも、肩甲骨よりも少し下の部分に筋腹が盛り上がっているのがポイントです!

専門的にいうと、

起始 第1-8肋骨(外側面)、第1-2肋骨間に張る腱弓

停止 肩甲骨(上角、内側縁、下角)

↑こんな感じです。

・前鋸筋のトレーニング方法(ストローク編)

▶では、最後は具体的なトレーニング方法についてお伝えしていきます!

今回は、各動作に還元するために、ある程度それに則した方法をお伝えします!

①(各動作共通)肩甲骨を下げる運動

▶まずは、前鋸筋に力が入っているイメージを持つために、簡単な運動から行っていきます。

↑このように、肩甲骨を前下方に下げるように力を入れます。

【目安 20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

↑前鋸筋は肩甲骨のやや下で筋肉が触れるので、運動したときにそこが硬くなっているのか確認しながら行います。

②(各動作共通)肩甲骨を前に押す運動

▶①で力が入っているか意識が出来れば、次は肩甲骨を下げずに、前に押します。

▶このときも①と同様に、しっかり前鋸筋に力が入っているか確認しながら行います。

【20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

・ストローク(フォアハンド)

▶前鋸筋の力の入れ方が分かった後は、各動作に移行していきます!

▶フォアハンドでは、まず一番自分の打ちやすい打点にラケットをセットします。

▶前鋸筋はボールを打つ瞬間に肩甲骨を前に押すように作用します。

▶そのため、前鋸筋が働いているのを確認しながらゆっくりスイングしていきます。

▶一番打ちやすい打点で行えるようになったら、いろんな打点でも行います。

※ストローク時は広背筋を使用するのも大切です! 広背筋を利用する方法についても併せてご覧下さい☺↓

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/08/19/201939

・ストローク(バックハンド)

▶バックハンドストロークでは、ボレーと同様にテイクバック時に前鋸筋が働きます。

※ボレーについてはこちら↓

▶そのため、テイクバック時に前鋸筋が働くように、テイクバック時に力が入っているか確認します。

▶いわゆる『脇をしめる』感覚が近いと思います。

▶まずは、一番打ちやすい打点にボールがきたイメージでテイクバックします。

↓力が入っているのを確認できたら、今度はいろんな打点を想定して行います。

↑こんな感じですね!

▶テイクバック時に前鋸筋がしっかり肩甲骨が固定されていると、ストローク時に脚や体幹の力が波及されやすいです。

また、高い打点からストロークする際には、テイクバックにくわえて打つ際にも前鋸筋が働きます。

▶このときに、肩甲骨が下方に動くように働くので、実際に触りながら確かめてみて下さい!

・まとめ

▶以上、今回は前鋸筋を利用したテニスのストロークについてお伝えしました!

前鋸筋を利用したボレーやサーブ、スマッシュの方法については↓の記事を参照下さい!

・ボレー

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224132

・サーブ、スマッシュ

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224110

▶今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました!☺

前鋸筋 テニス サーブ(打ち方、初心者、女子、作用、起始停止、トレーニング、筋肉、筋肉痛、上肢繊維、肩甲骨、高齢者、リハビリ、肩関節)

こんにちは!今回は、前記事の続きで、テニス動作と前鋸筋との関係について記載していきます。

★前の記事を読んでいない方は先にこちらをご覧下さい↓☺

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224150

今回は、前鋸筋を意識したサーブ、スマッシュ動作の練習方法をお伝えしていきます!!

★靴に入れるだけでみるみる姿勢が良くなる!!

足と靴専門の理学療法士考案のインソール

『T-sole』はこちらをクリック!! ⇩

https://gfmamggasond.stores.jp/

○管理人プロフィール

▶足と靴専門の理学療法士。理学療法士になる前に、足と靴の専門学校にて2年間学んできましたので、足・靴に対する知識は比較的豊富です。

▶実際の靴作りも行っていたので、構造的なこともお伝え出来ます。(ニーズがあるのかは不明)

目次

・前鋸筋ってどこ?

・前鋸筋のトレーニング方法

・まとめ

・前鋸筋ってどこ?

▶まずは!前鋸筋の場所を確認します!!

▶前鋸筋とは、肩甲骨と肋骨の間にある筋肉です。

▶のこぎりのようにギザギザしているのが特徴ですね!!

★位置関係的にも、肩甲骨よりも少し下の部分に筋腹が盛り上がっているのがポイントです!

専門的にいうと、

起始 第1-8肋骨(外側面)、第1-2肋骨間に張る腱弓

停止 肩甲骨(上角、内側縁、下角)

↑こんな感じです。

・前鋸筋のトレーニング方法(サーブ、スマッシュ編)

▶では、最後は具体的なトレーニング方法についてお伝えしていきます!

今回は、各動作に還元するために、ある程度それに則した方法をお伝えします!

①(各動作共通)肩甲骨を下げる運動

▶まずは、前鋸筋に力が入っているイメージを持つために、簡単な運動から行っていきます。

↑このように、肩甲骨を前下方に下げるように力を入れます。

【目安 20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

↑前鋸筋は肩甲骨のやや下で筋肉が触れるので、運動したときにそこが硬くなっているのか確認しながら行います。

②(各動作共通)肩甲骨を前に押す運動

▶①で力が入っているか意識が出来れば、次は肩甲骨を下げずに、前に押します。

▶このときも①と同様に、しっかり前鋸筋に力が入っているか確認しながら行います。

【20回程度 ※前鋸筋に力が入っているか確認出来るまで行います。】

・サーブ、スマッシュ

▶まずは、サーブ、スマッシュの流れを分けていきます。

①構え

②真上にトスを上げる(サーブのみ)

③腕を上げる

④打つ

⑤振り抜く

▶簡単に分けるとこんな感じです。

この中で前鋸筋を使用するのは、

③『腕を上げる』と④『打つ』です。

前鋸筋のメインの働きは『腕を上げること』なので、③では主力として働きます。

なおかつ、前鋸筋は肩甲骨を動かす筋肉なので、ここがしっかり働いているとフォームが安定します。

また、実際に打つときも肩甲骨が前にくるので、その際に前鋸筋が働きます。

【腕を上げる動作】

▶①と②の動作で前鋸筋に力が入ってるのを確認したら、今度は実際に腕を上げる動作を行います。

構えから、まずはゆっくり挙上していきます。

↑常に前鋸筋に力が入ってるのを確認しながら行います。

【打つ(インパクト時)】

▶腕を上げる際の流れで、一番打ちやすい打点まで構えます。

▶このときに、肩甲骨を前に動かすように前鋸筋を働かせます。

▶力が入っているのが分かれば、その状態で10秒キープします。

↑最後は理想的な打点をイメージして壁に手を当てます。

↑そのままスイングする気持ちで、壁を押します。

★肩甲骨がしっかり固定出来ていたらOKです!!

・まとめ

▶今回は、前鋸筋を利用したサーブ、スマッシュのトレーニング方法をお伝えしました!

※広背筋を利用したテニスの動作についてはこちらをご覧下さい↓

▶前鋸筋を利用したテニスの動作については、下記参照下さい↓

・ボレー

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224132

https://tajax.hatenablog.com/entry/2021/09/07/224118

今回はこれで終わります。最後までお読み頂きありがとうございました!☺

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21b01b84.69da5ef5.21b01b85.f228c8b8/?me_id=1258959&item_id=10011445&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgachinko%2Fcabinet%2Fdesk3%2Fz131228tg1401ia.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21ae5545.de13b51f.21ae5546.7d6b1b05/?me_id=1199397&item_id=10049496&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftansu%2Fcabinet%2Ftable2%2F45400021_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21ae5480.96b0f61d.21ae5481.a87bd585/?me_id=1361123&item_id=10000172&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Floctek%2Fcabinet%2Fstandingdesku%2Fef1%2Fef1-1206.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)